影评|属于东亚的黑色幽默

更新时间:2025-11-05 04:02:41

作者:发条辰

首发:《环球银幕》25年11月刊

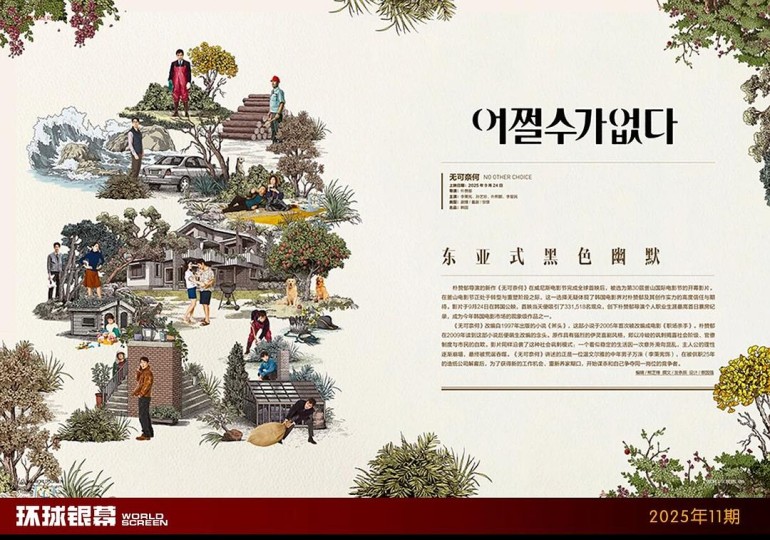

朴赞郁导演的新作《无可奈何》在威尼斯电影节完成全球首映后,被选为第30届釜山国际电影节的开幕影片。在釜山电影节正处于转型与重塑阶段之际,这一选择无疑体现了韩国电影界对朴赞郁及其创作实力的高度信任与期待。影片于9月24日在韩国公映,首映当天便吸引了331,518名观众,创下朴赞郁导演个人职业生涯最高首日票房纪录,成为今年韩国电影市场的现象级作品之一。

《无可奈何》改编自1997年出版的小说《斧头》,这部小说于2005年首次被改编成电影《职场杀手》。朴赞郁在2009年读到这部小说后便萌生改编的念头。原作具有强烈的伊灵喜剧风格,即以冷峻的讽刺揭露社会阶级、官僚制度与市民的自欺。影片同样沿袭了这种社会讽刺模式: 一个看似稳定的生活因一次意外滑向混乱,主人公的理性逐渐崩塌,最终被荒诞吞噬。《无可奈何》讲述的正是一位温文尔雅的中年男子万洙(李秉宪饰),在被供职25年的造纸公司解雇后,为了获得新的工作机会、重新养家糊口,开始谋杀和自己争夺同一岗位的竞争者。

朴赞郁在采访中坦言:“多年来我一直想把它拍成一部美国电影,但在拍完《分手的决心》后,我开始问自己,这个故事为什么不能发生在韩国?”于是,这次跨越十余年酝酿的改编最终落地韩国社会。原著中对职场与社会结构的讽刺在此被重新诠释,影片植入了韩国当下的社会焦虑,如人工智能技术的崛起导致的劳动力被取代、中年危机、子女教育负担、重新就业时的歧视与羞耻。同时造纸业在数字时代逐渐消亡的命运也与人工智能对人类劳动的取代形成互文,成为资本主义更新迭代下被吞噬的象征。朴赞郁将美国式的黑色幽默移植到东亚语境中,为影片赋予和科恩兄弟、盖伊 ·里奇等导演完全不同的黑色幽默特质。他让观众在笑声的表层下,体会理性坍塌与道德瓦解的过程(下文包含部分情节剧透)。

万洙(李秉宪饰)是一个典型的东亚中产父亲形象,他是被“有毒男性气质”困住的受害者。他将男性尊严与养家责任视为自我身份核心,不仅是家庭支柱的象征,更是自我存在的凭据。作为社会人身份,他是在资本主义体系中被职业深度绑定的个体,其自我认同完全依附于职业成就。 一旦被造纸公司裁员,他以工作为轴心的身份结构便瞬间崩塌。他失去的不是收入,而是存在的意义与体面的幻觉。无法适应其他行业、无法重新定义自我,他被迫滑向社会边缘,成为现代体制中被抛弃的中年男性。

在大多数主流叙事中,危机常被设定为重塑自我的契机,比如《逆行人生》中主角通过自省与改变获得“成长”。但《无可奈何》拒绝这种叙事逻辑,有着中年危机的万洙不是要成为更好的人,而是要捍卫一个“属于男性和自我的尊严”,这样的捍卫属性也在创作道路上与《寄生虫》完全相反。他宁愿以极端的方式捍卫秩序,也不愿承认秩序本身的崩塌。这种拒绝正是影片黑色幽默的源头。

黑色幽默是一种将荒诞、暴力、死亡或社会禁忌等严肃主题与滑稽、讽刺、冷峻的幽默结合起来的叙事手法。《无可奈何》的黑色幽默不同于西方电影中对荒诞命运荒诞的嘲讽,而更像是一种道德焦虑的自我消解。如《冰血暴》的叙事机制是每个人都在自作聪明地控制局面,结果被命运嘲笑,是典型的“荒诞犯罪的螺旋结构”;而在《无可奈何》中,朴赞郁让黑色幽默变得更“内向”,荒诞不来自愚蠢,而来自个体面对理性与道德的无力挣扎,是“理性崩塌的递进结构”。它将家庭责任、社会体面、男性自尊与资本主义竞争机制交织在一起,使荒诞不再外显于行为,而潜藏于内在。

在这个角度之下,万洙杀死的三个人分别代表他了内心焦虑的三个层面,即构成自我瓦解的三重投射:具范模(李星民饰)代表了万洙与美莉(孙艺珍饰)亲密关系的崩裂;高始朝(车胜元饰)的部分则象征了万洙家庭关系的崩塌及与儿子和女儿的关系,儿子偷手机的支线既是对万洙道德寓言的警示,也隐约呼应着《四百下》的青少年迷茫;最后的崔善出(朴熙顺饰)则代表了职业认同的消亡,在经历了亲密关系和家庭关系的崩塌后,他要正视自己与工作(造纸业)的关系。每一次谋杀都像是一场仪式化的“自我清除”,他并非杀掉他人,而是在逐步拆解自我身份。

朴赞郁在《无可奈何》中继续展示着他的类型美学,画面之外他的摄影机运动带有灵动的张力,时而拉远,时而从下而上平移,在空间层次的转换中构建出一种“被观察”与“观察”的不安感。这种运动方向与奉俊昊《寄生虫》中自上而下的凝视形成鲜明对照。

此外,影片大量运用平行剪辑,但朴赞郁并未将其仅作为时间与空间的同步工具,而是将之发展为一种情感上的交互。不同场景间的切换,常常连接着家庭成员之间看似处于崩塌却坚韧的情感线索。通过这种剪辑方式,影片展示出一种典型的东亚情感特质,情感通过节制、隐忍与节奏性的呼应被表达出来。影片中还多次使用长镜头,并在前后景层次上精心安排人物事件与位置关系,纵深空间的构造让观众在同一画面中同时感受到不同的情绪。

影片揭示的是一种被经济支配的暴力,一旦市场认定某类人多余,他们便被剥夺了生存的意义与尊严。万洙的崩溃并非个人悲剧,而是整个体制的症候,他或许代表了被体面幻觉束缚的中产阶层,在理性与焦虑的夹缝中徒劳维持现状。

TIPS:朴赞郁谈《无可奈何》缘起

当我第一次读到原著《斧头》时,书中纸业公司员工的处境让我产生强烈共鸣。电影人和他们一样,都在一个不稳定的体系中求生。我们完成一部作品后往往陷入漫长的失业期,不断推销新计划、等待机会,就像他们不停求职。这种对职业的执着和尊严深深打动了我。无论外界如何评价,对他们而言,工作本身就是生活的意义。在当今资本主义社会中,这种不安与恐惧普遍存在。也正因如此,我二十年来始终想拍这部电影。每次谈起这个故事,不论对象来自哪个国家,大家都觉得它“非常当下”。这种共鸣让我确信,它终将被拍出来。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

上一篇:2025年再看

下一篇:我们紧握选票,就像握紧情书

『』相关阅读

《烈焰焚音》

《烈焰焚音》

当我们说某个电影角色厌女时,我们在说什么?

当我们说某个电影角色厌女时,我们在说什么?

斯隆女士的信仰和布局

斯隆女士的信仰和布局

There is only life that matters. ——气质独特的探案片

There is only life that matters. ——气质独特的探案片

2025年7月份开始观看《凤凰大视野》往期节目汇总(不按时间顺序 时刻更新)

2025年7月份开始观看《凤凰大视野》往期节目汇总(不按时间顺序 时刻更新)

程昭悦谋反这几集太精彩了

程昭悦谋反这几集太精彩了

电影作为一种声音

电影作为一种声音

观众需要有诚意的作品

观众需要有诚意的作品

本该满分的翻拍,毁在一张无波的面孔

本该满分的翻拍,毁在一张无波的面孔

这剧,实在是太能瞎扯了

这剧,实在是太能瞎扯了

我不知道这是什么电影,但是应该不是我期待的女性电影

我不知道这是什么电影,但是应该不是我期待的女性电影

《呼喊与细语》观后

《呼喊与细语》观后

这是一部伪装成历史正剧的ai作品

这是一部伪装成历史正剧的ai作品

《小城大事》值得!!!

《小城大事》值得!!!

爱的反义词不是恨,是清醒的痛

爱的反义词不是恨,是清醒的痛

下个路口再见

下个路口再见

野蘑菇千万别吃,真有毒

野蘑菇千万别吃,真有毒

二刷才看见爱登堡男装

二刷才看见爱登堡男装

Disney+劇集|《神力人》第一季:平凡日常的知音相伴,克服自我的神力孕育

Disney+劇集|《神力人》第一季:平凡日常的知音相伴,克服自我的神力孕育

超级好看

超级好看